Für alle größeren Städte Österreichs existieren bereits Hitzepläne, um sich der Klimaveränderung anzupassen. Manche haben dafür gar dynamische Hitzekarten, Warnstufen und Maßnahmenkataloge entwickelt. Aber nur selten ist darin von Architektur oder gar Kunst die Rede. Wie sehr verändert sich der öffentliche Raum, unser Aufenthalt im Freien durch die urbane Hitze? Wie sehen klimagerechte Verweilräume in unseren Städten in naher Zukunft aus? Dieses Projekt beschreibt die Korrektur dieser Stadträume mit Mitteln der Kunst und Architektur in neun Handlungen.

Es bringt sprichwörtlich Kunst/Architektur auf die Straße, also dorthin, wo das Leben in den Städten stattfindet, wo sich Gesellschaft bildet — im öffentlichen Raum. Es wird aufgezeigt, dass Kunst und Architektur einen wesentlichen Beitrag leisten können, um auf die Folgen der Klimaveränderung besser zu reagieren und um den veränderten Bedingungen mit Optimismus und Einfallsreichtum zu begegnen.

Länge Wiener Straßen in km........2.798

Fläche Wiener Straßen in km2...........41

— davon für das Auto in %...............68

— davon für Grün in %.......................2

Bodenverbrauch in Österreich

jährlich in km2....................................41

Fläche Eisenstadt in km2...................42,9

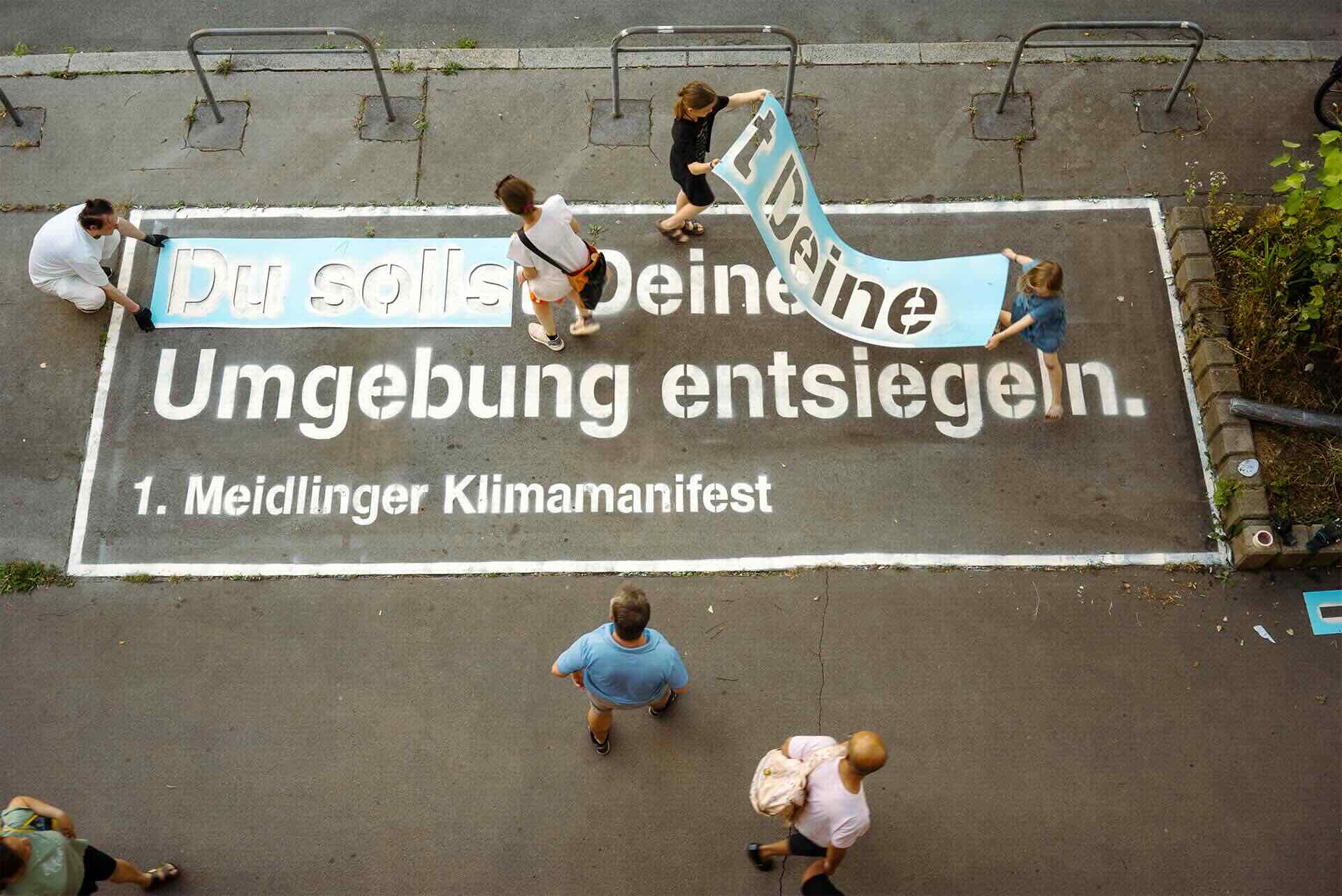

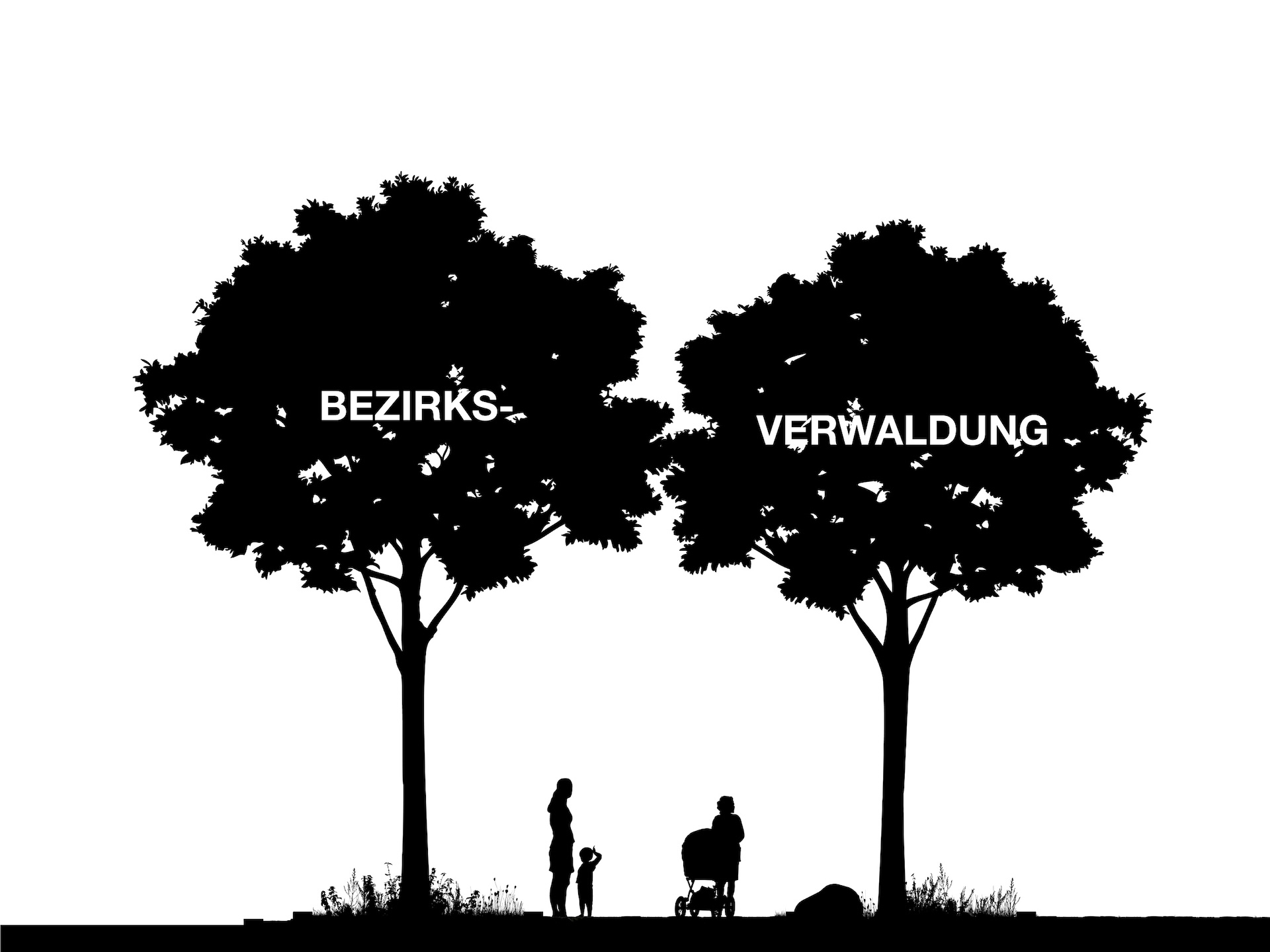

Als Leitbild längst aus der Zeit gefallen, bestimmt sie doch noch unser Straßenbild: die autogerechte Stadt. „Das Leben setzt automobile Subjekte voraus“, hieß es 1959 im gleichnamigen Buch und das sieht man auch heute noch unseren Städten an. Selbst unsere sogenannten Wohnstraßen schauen aus, als ob darin Fahrzeuge wohnen anstatt Menschen. Das hier beschriebene Projekt setzt sich zum Ziel, stellvertretend geeignete Straßenabschnitte im Wiener Stadtraum aufzuspüren und prototypisch an der Rückeroberung versiegelter Flächen zugunsten natürlichen Bodens zu arbeiten, um damit beizutragen, dass auf das Jahrhundert der Straßen jenes der Grünräume folgen möge.

Jede der rund 7000 Straßen in Wien ist – die Genehmigung dafür vorausgesetzt – auch mit dem Auto zu befahren, dabei sind nicht nur ihre Längen zwischen 11 Metern und 14,8 Kilometern sehr unterschiedlich. Die Oberfläche dagegen ist sehr einheitlich, eine versiegelte: Asphalt, also eine ohne natürlichen Boden, die kein Wasser aufnehmen und keine Feuchtigkeit speichern kann, in der nichts wächst und keine Organismen leben — toter Boden. Auch dieser hat uns die Hitzeinseln in Wien beschert.

Podcast.

JETzt: Podcast der Kammer der Ziviltechniker:innen,

Episode 22, aufgezeichnet am 29. Mai 2024

Was bedeutet „Entsiegelung“ und warum fällt uns das Entsiegeln so schwer?

Sechs Expert:innen im Austausch zu einem Thema, das uns alle betrifft.

Im Gespräch mit: Johanna Digruber, Christian Fröhlich, Karl Grimm,

Renate Hammer, Günter Katherl, Wolfgang Voglauer

Click on the button to load the content from embed.podcasts.apple.com.

Interview.

Entsiegelung der Bestandsstadt,

aufgezeichnet am 8. Oktober 2024 im Wiener Resselpark,

Forschungsbereich Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung der TU Wien, Masterarbeit

Angesichts des hohen Flächenverbrauchs wird auch in Wien das Thema der Entsiegelung in den vergangenen Jahren immer mehr im Planungsdiskurs, in der Politik aber auch in den Medien und in der Zivilgesellschaft diskutiert. Esther Briglauer fragt nach bei Christian Fröhlich.

Print.

Entsiegelung — von Grau zu Grün, aber wie?

in: derPlan 63, S. 4—7, Die Zeitschrift der Kammer der Ziviltechniker:innen

für Wien, Niederösterreich und Burgenland, Dezember 2024

https://wien.arching.at/derPlan_63.pdf

Toolbox

gegen urbane Hitzeinseln

Handbuch zur Korrektur

von Stadtstraßen

zu Klimastraßen

109 S., Manuskript, 15×15 cm,

Origami Papier, 70 g

Visualisierungen.

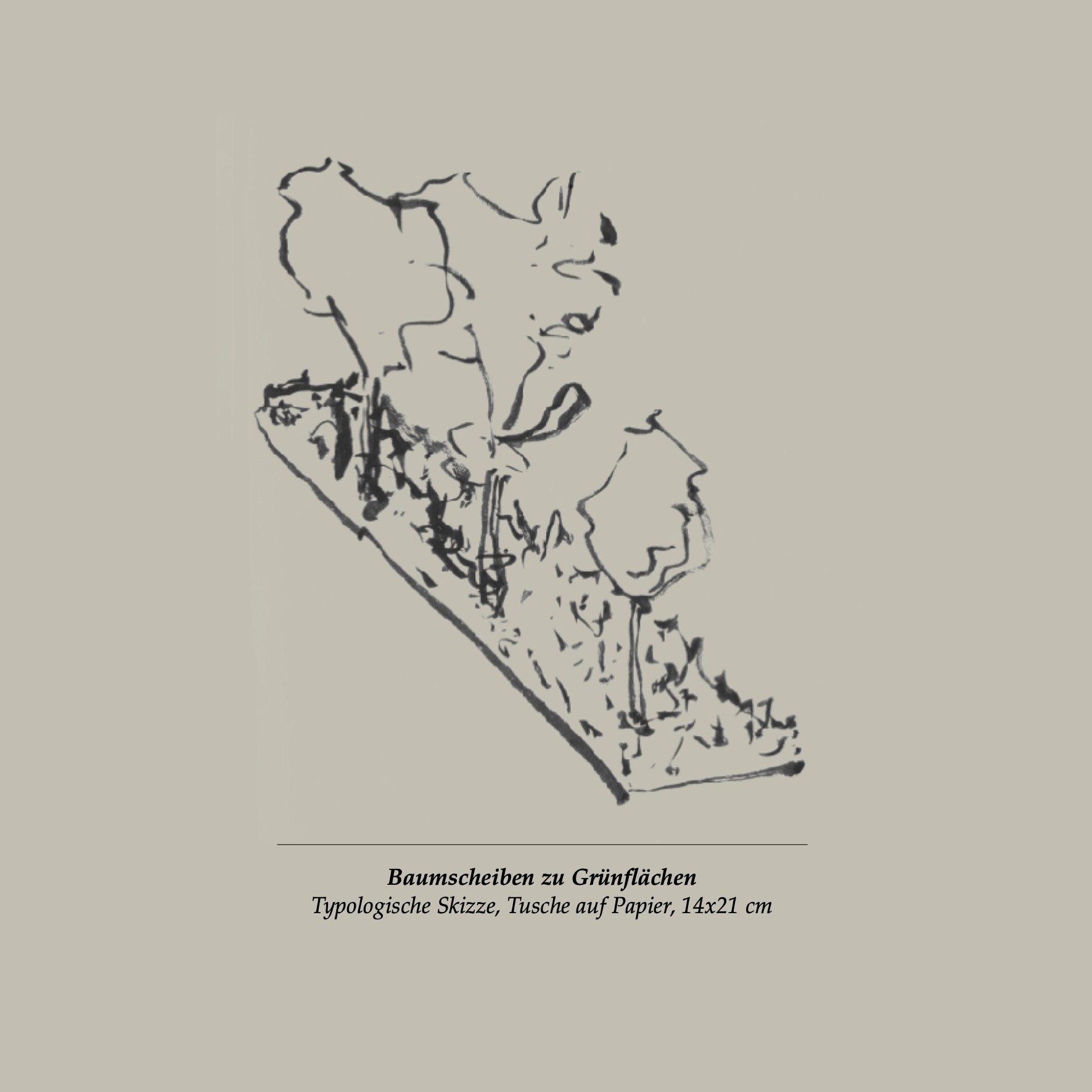

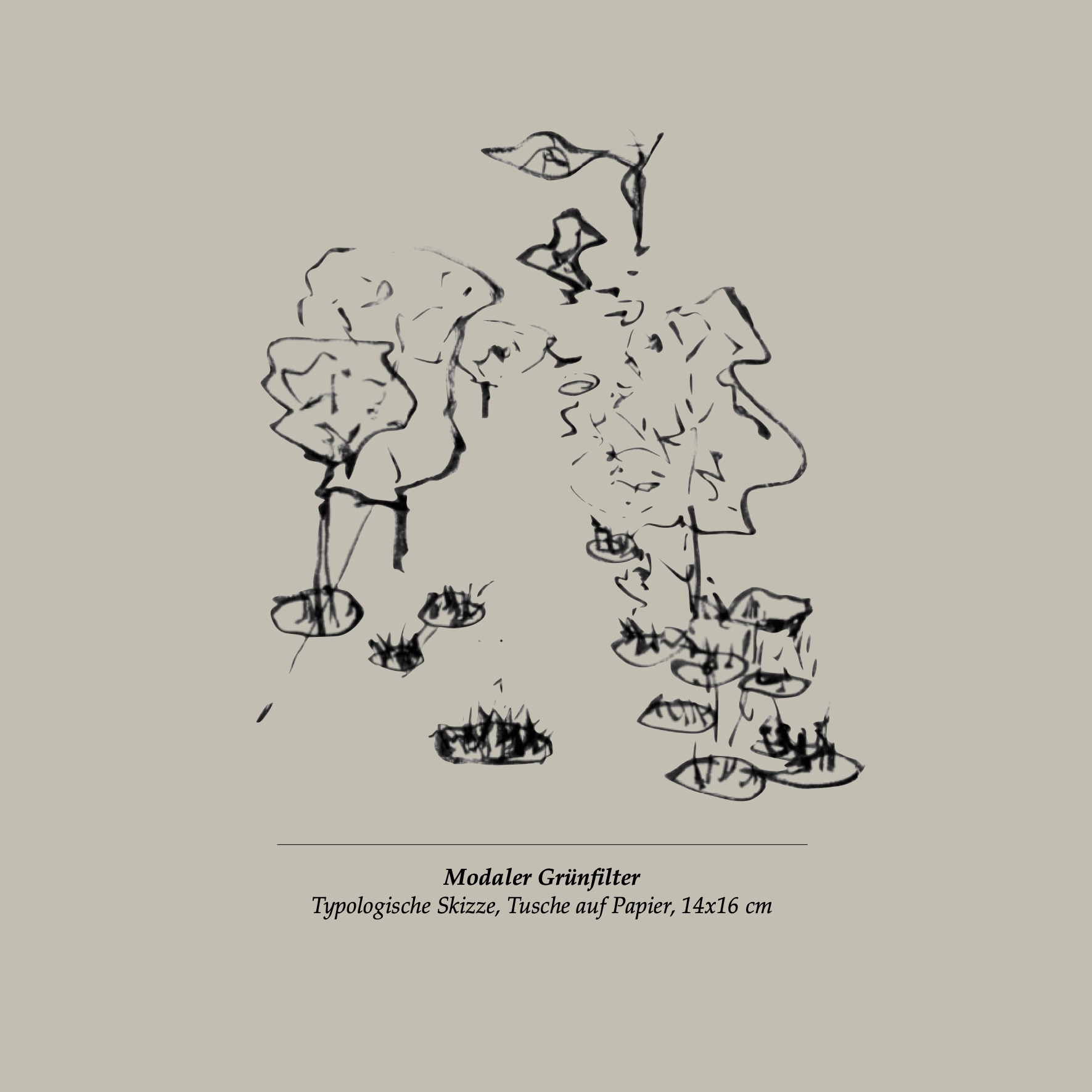

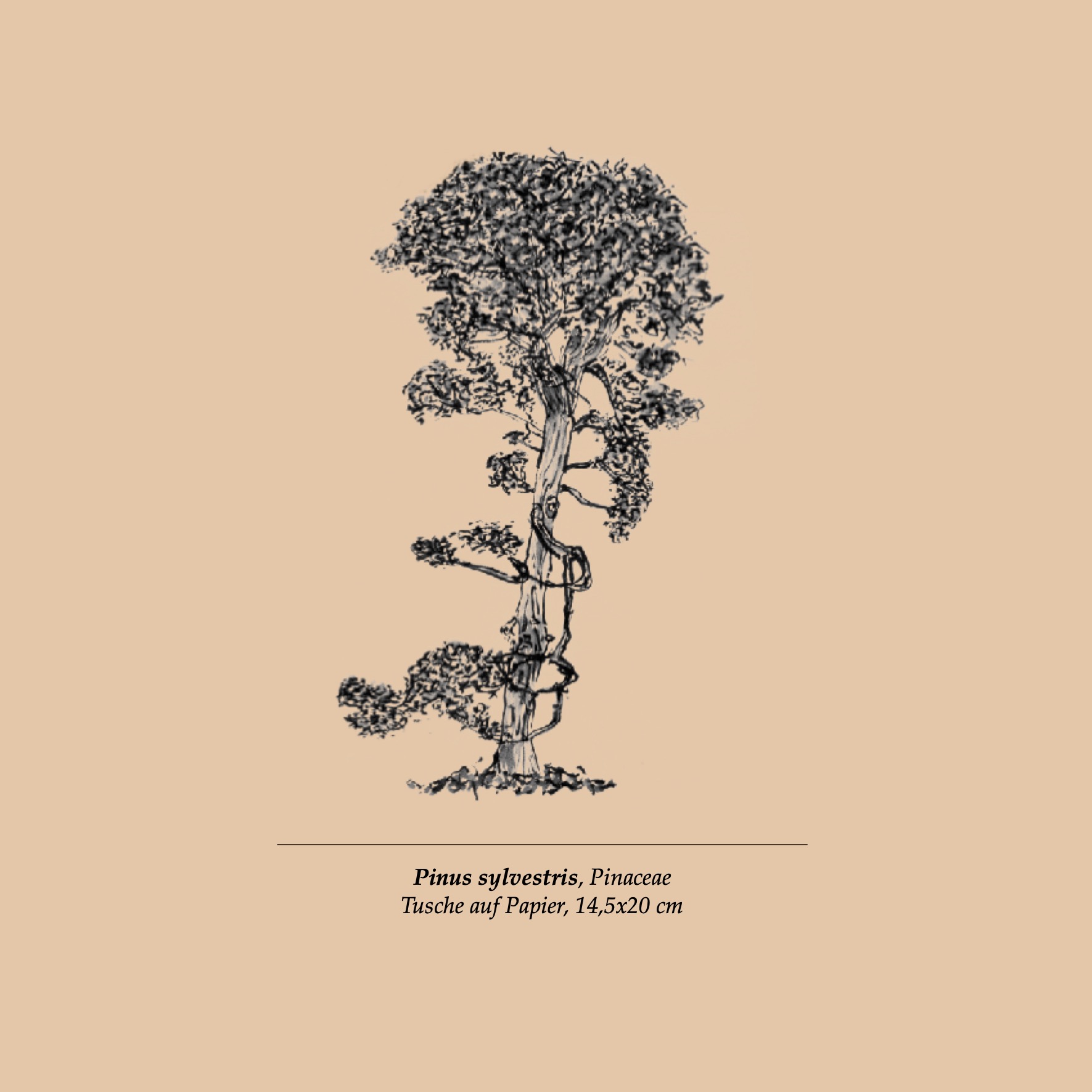

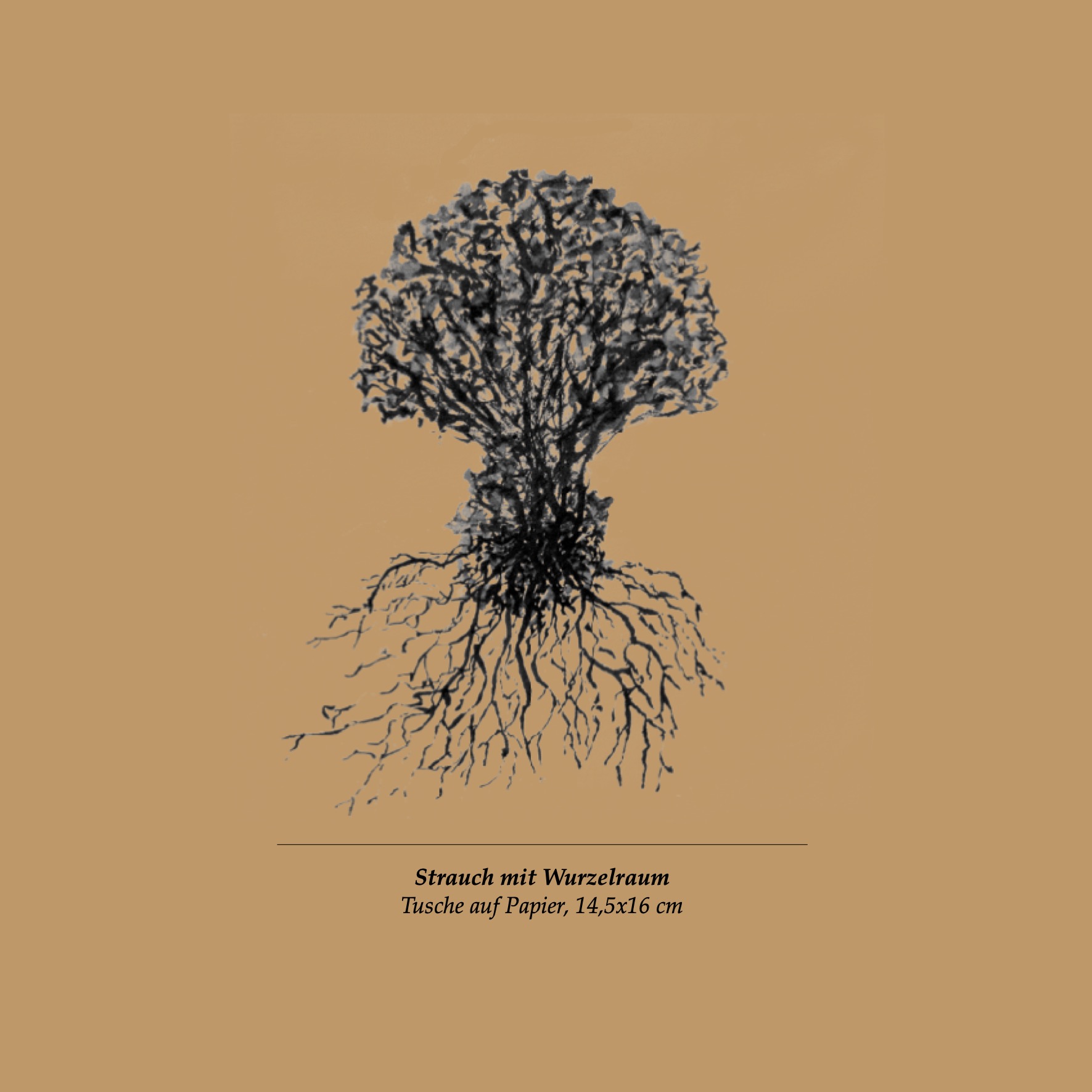

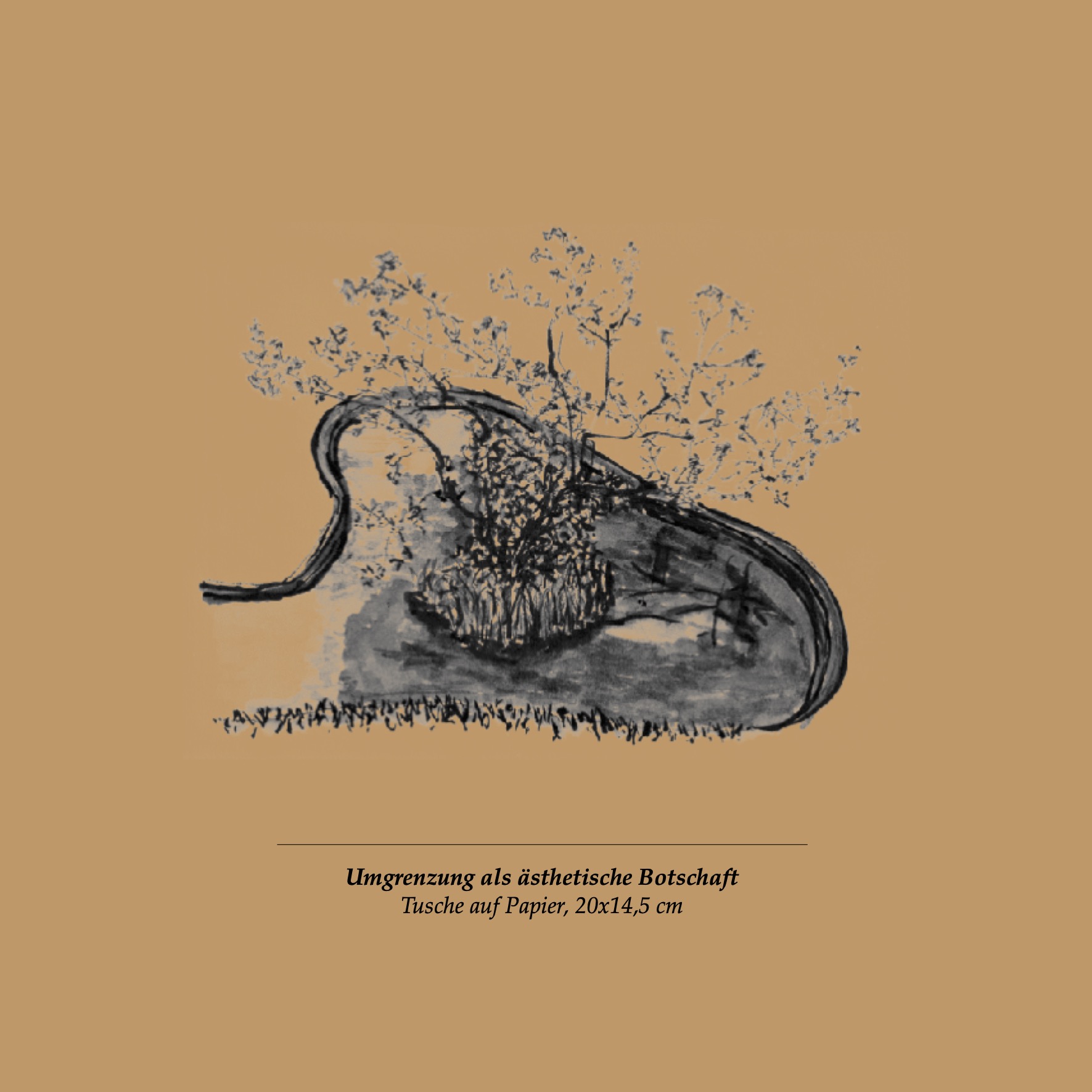

Skizzen. Zeichnungen. Montagen. Diagramme. Grafiken.

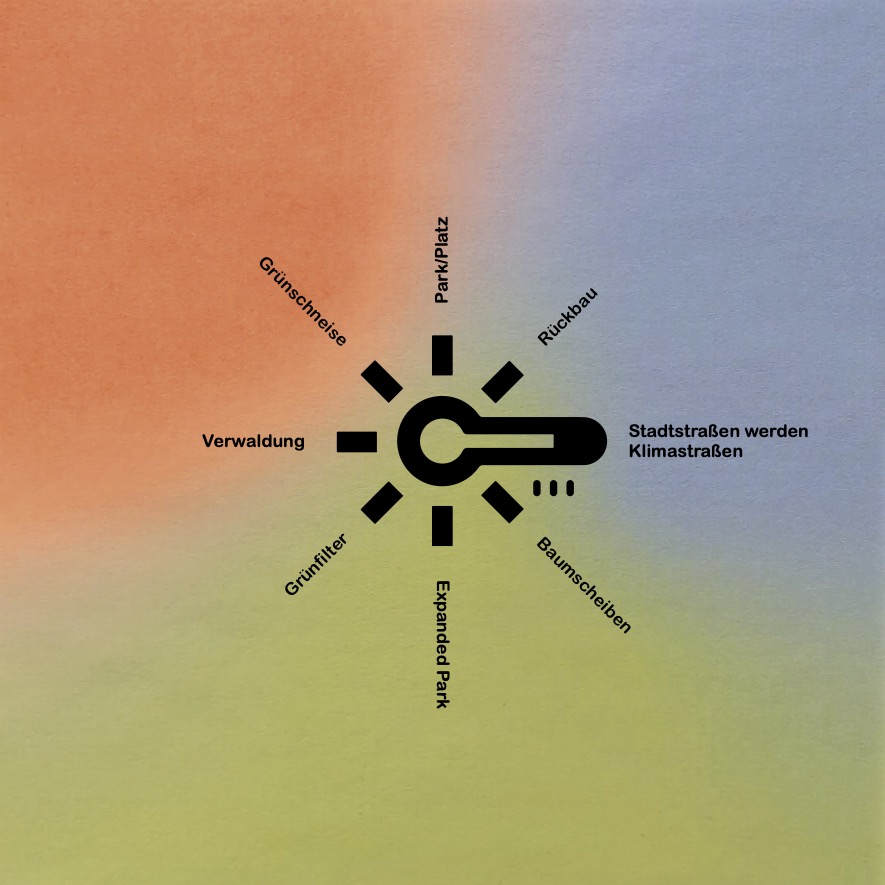

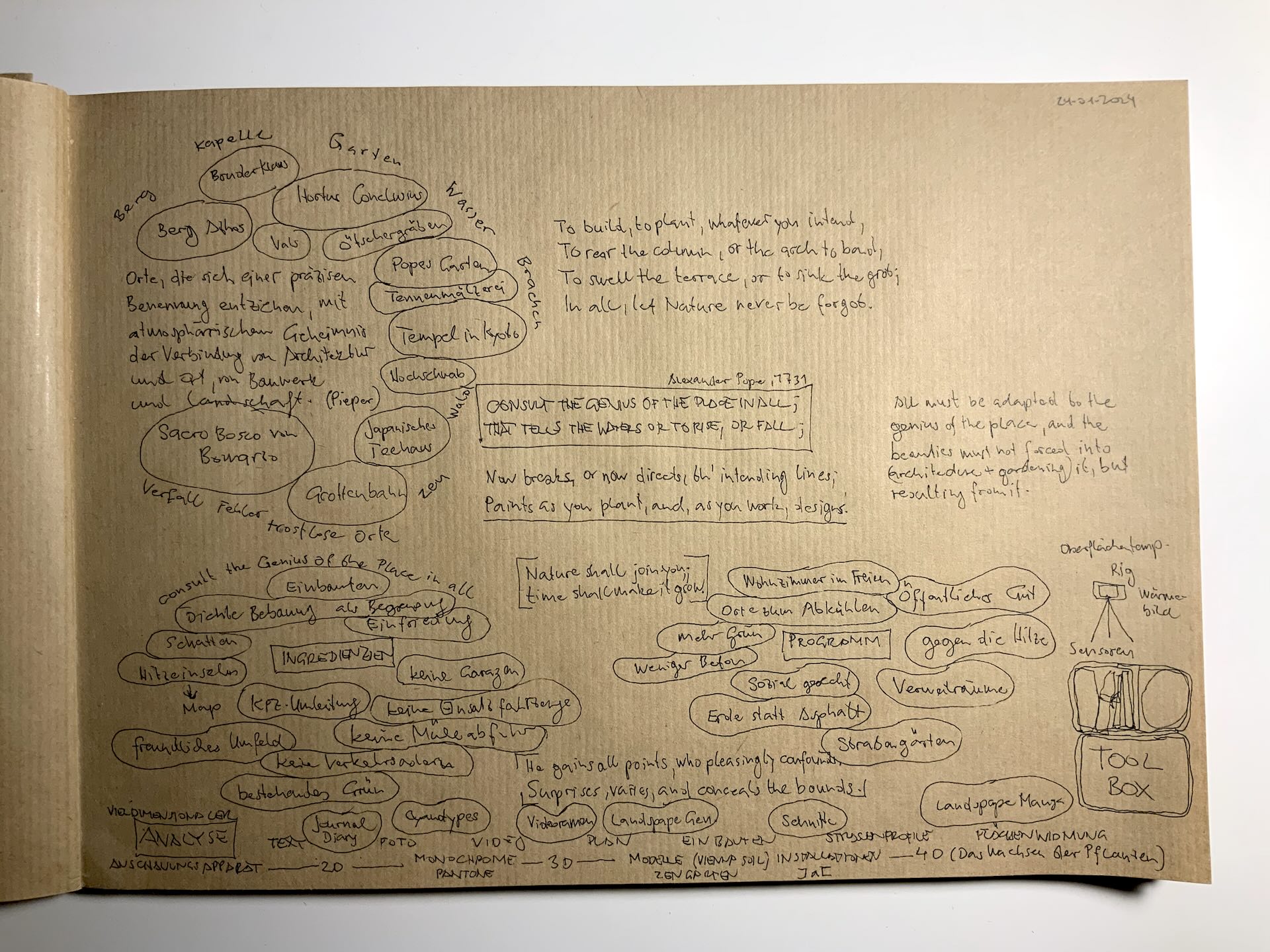

Drei Bedingungen haben urbane Hitzeinseln vor allem gemein: Einen hohen Grad an Bodenversiegelung, das Fehlen von Vegetation und offenem Boden und überbaute Frischluftschneisen. Darüberhinaus können diese Stadträume aber sehr unterschiedlicher Natur sein. Daher werden im Kapitel ii. Typologien sieben Typen dieser anthropogenen „Inseln“ vorgestellt und mit jeweils sieben Strategien für eine stadträumliche Korrektur versehen.

Skizzen. Zeichnungen. Montagen. Diagramme. Grafiken.

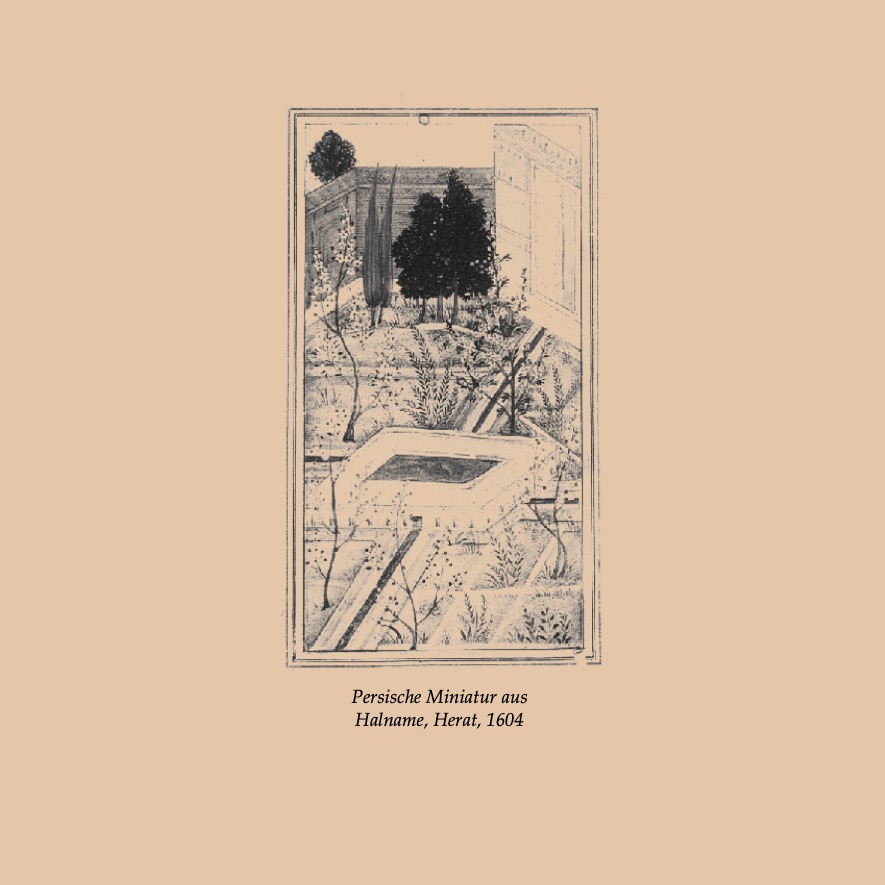

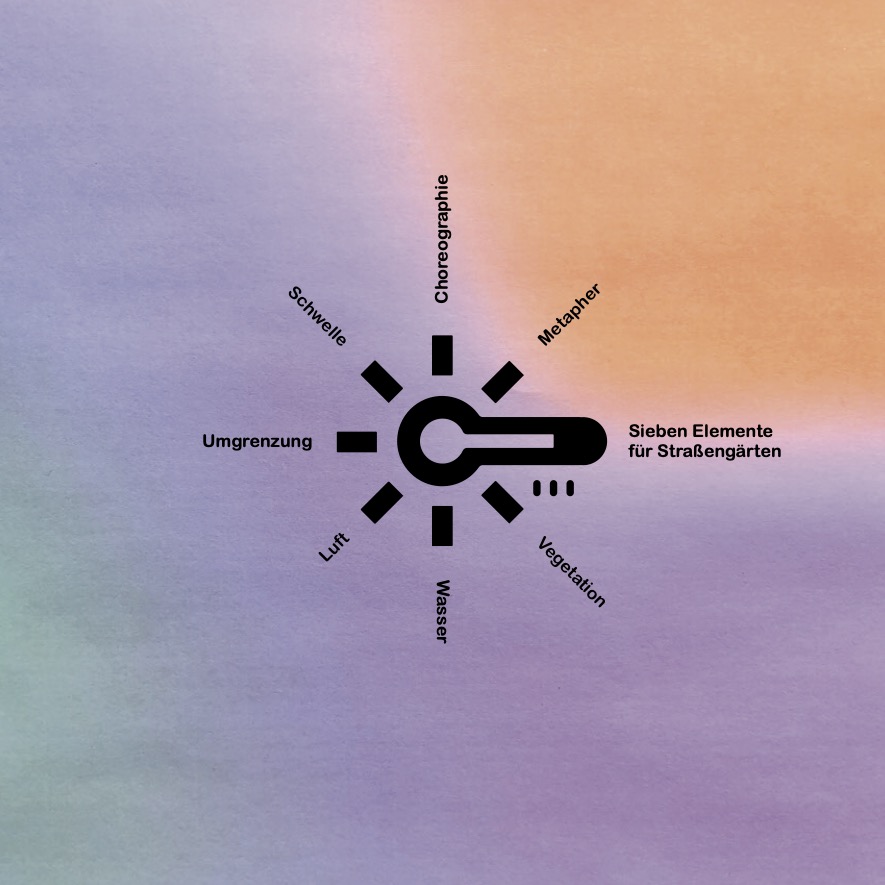

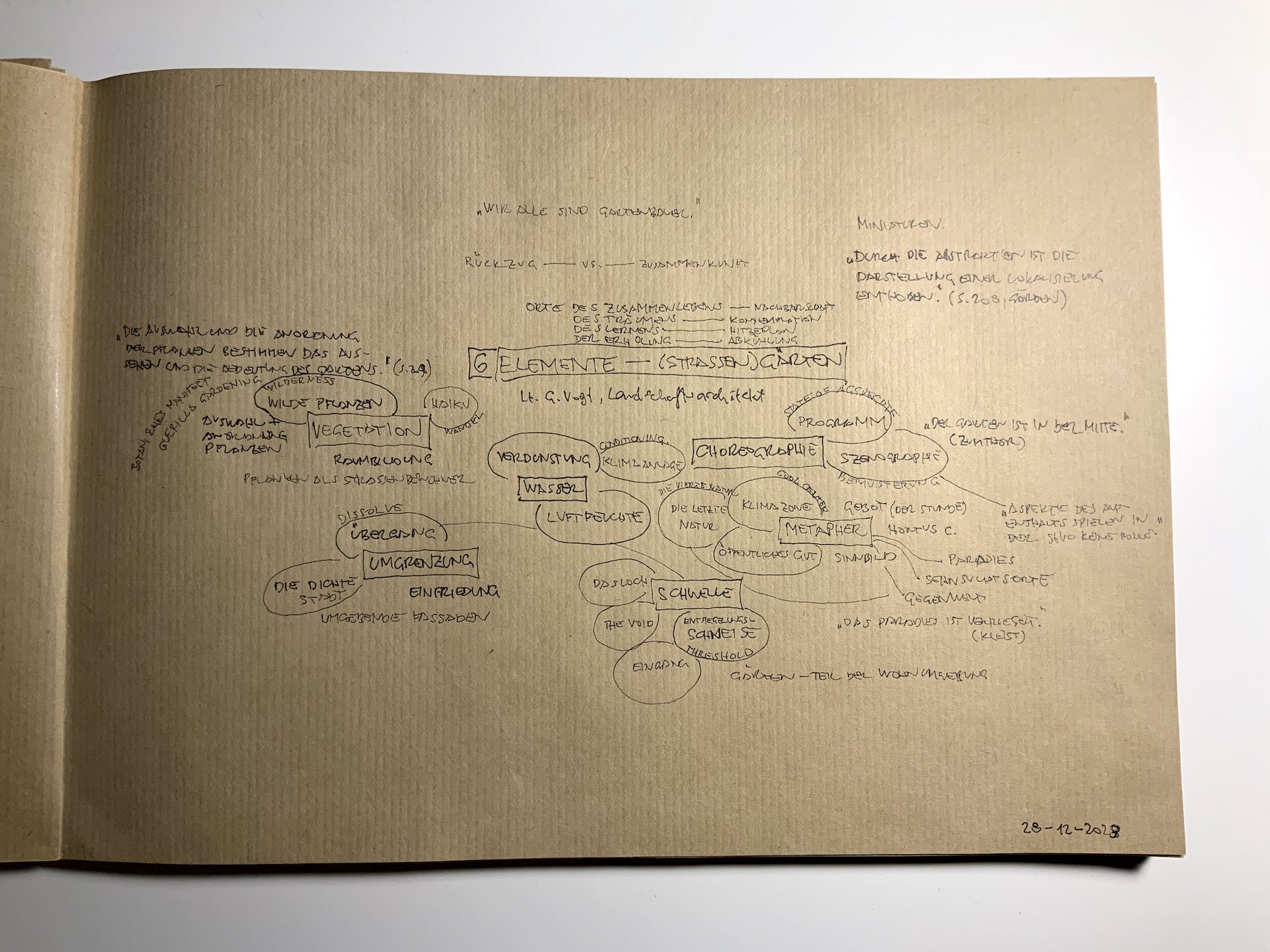

Die hier gewählten Kategorien gehen auf sechs grundlegende Gestaltungselemente des Paradiesgartens am Beispiel einer persischen Miniatur aus dem 17. Jahrhundert zurück und wurden um das siebente Element Luft ergänzt. Die Merkmale, die in der Miniatur sichtbar werden, lassen sich auf gegenwärtige Gärten übertragen, also auch auf Straßengärten. Dies wird im Kapitel iii. Elemente skizziert.

Skizzen. Zeichnungen. Montagen. Diagramme. Grafiken.

Die Grundlage für die Bildmontage ist die Photographie und die Videographie. Während der Aufnahme und der Aufzeichnung ergeben sich Schlüsselmomente, die eine mögliche Transformation bereits vorwegnehmen, als ob man in die Zukunft schaut. Das Potenzial, welches in den Photo- und Videographien zu erahnen ist, wird in der Montage überzeichnet dargestellt.

Skizzen. Zeichnungen. Montagen. Diagramme. Grafiken.

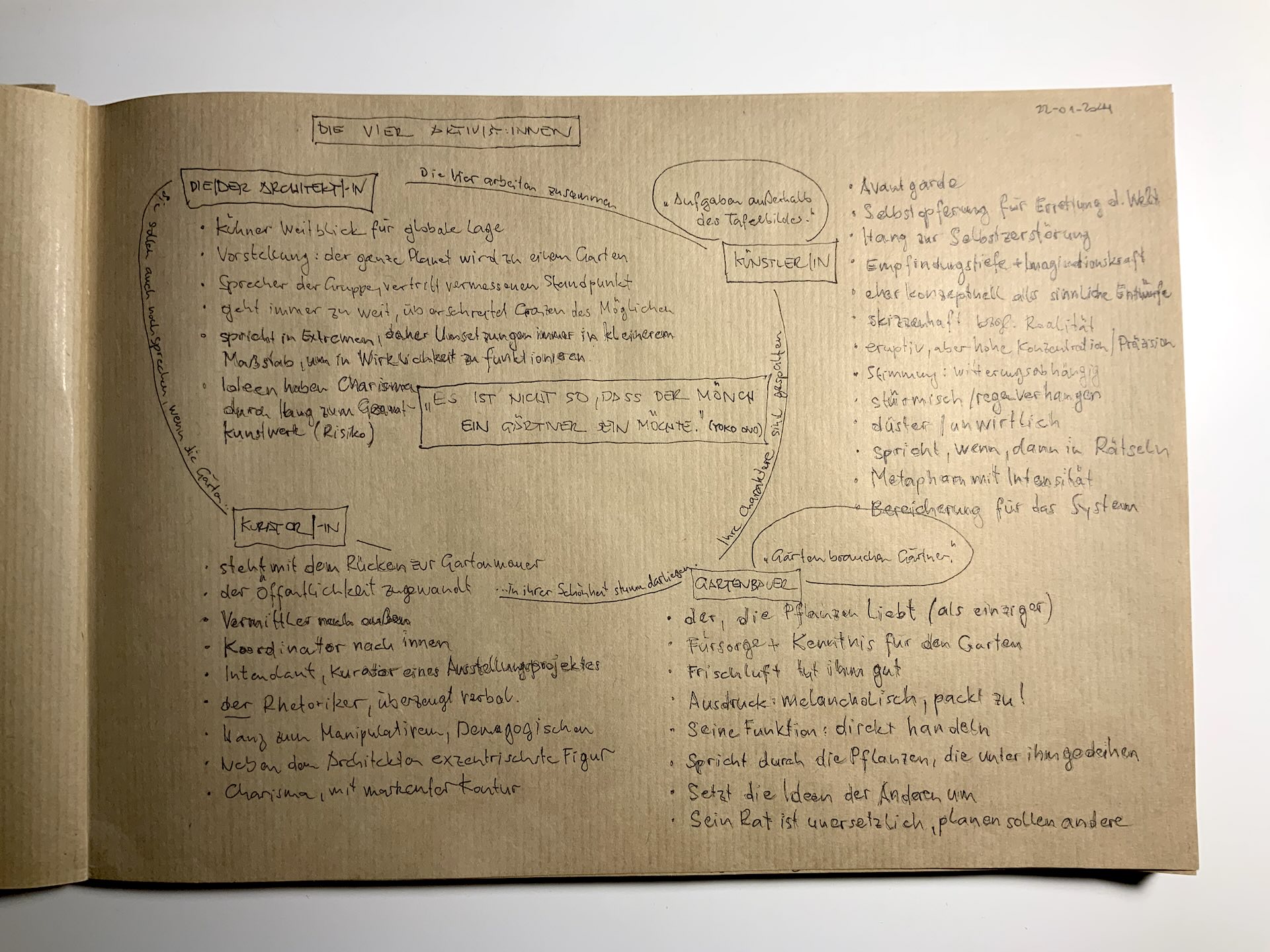

Alle Informationen, Sammlungen, Handlungen für dieses Handbuch gehen auf fünf komplexe Diagramme zurück. Diese wurden synchron zur Literaturarbeit und In situ-Recherche entwickelt. Deren raum-zeitliche Mannigfaltigkeit (Vidler) entspringt dem Umstand, dass Diagramme niemals die Realität abbilden, sondern eine neue Realität von Beziehungen vorwegnehmen.

Skizzen. Zeichnungen. Montagen. Diagramme. Grafiken.

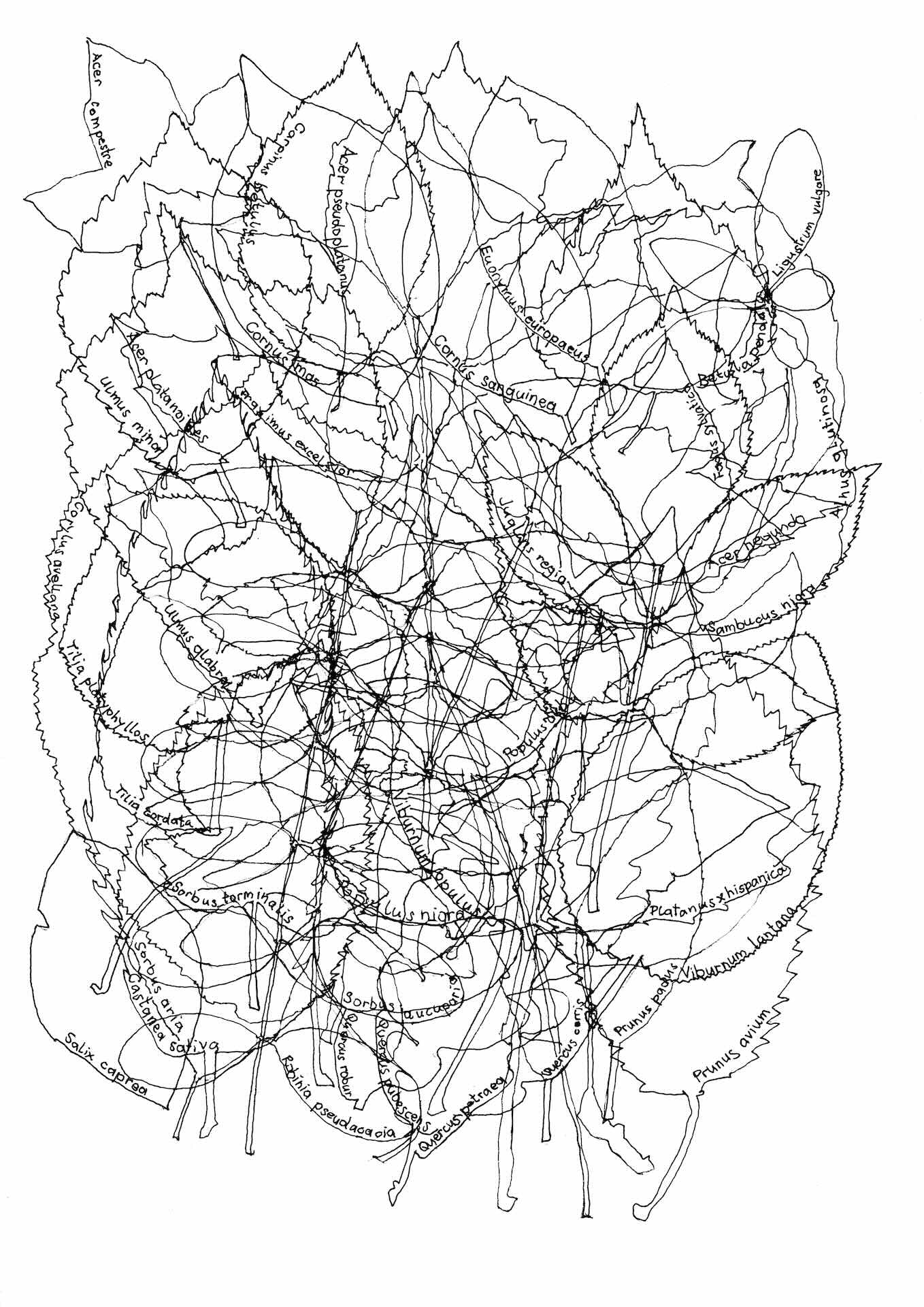

Die beiden Grafiken zeigen die Titelblätter von zwei systematisch angelegten Sammlungen gepresster und getrockneter Pflanzen und Pflanzenteile — einundvierzig Laubblätter und zwanzig Knospen — auf 190 g Papierbogen fixiert und in Alben archiviert. Hergestellt von Yona Fröhlich-Digruber in der HBLFA Schönbrunn für Gartenbau und Landschaftsgestaltung.